La pandémie de COVID-19 fut un séisme global, bouleversant nos certitudes et nous forçant à repenser nos interactions les plus fondamentales. Au-delà des impératifs sanitaires et du confinement, un domaine particulièrement mis à l’épreuve fut celui de la foi et de nos pratiques religieuses.

J’ai personnellement observé, avec une curiosité mêlée d’une pointe d’inquiétude, comment les communautés religieuses, si souvent centrées sur le rassemblement physique et les rituels collectifs, ont dû naviguer cette crise sans précédent.

L’adaptation a été fulgurante pour certains, douloureuse pour d’autres, donnant naissance à des innovations inattendues comme le culte en ligne, mais aussi soulevant des questions complexes sur la conciliation entre science et spiritualité, ou la légitimité de certaines actions au nom de la foi.

Il m’a semblé que cette période a agi comme un puissant révélateur, forçant à une introspection profonde sur ce que signifie vraiment être croyant face à une menace invisible et omniprésente.

Quelles traces indélébiles cette ère a-t-elle laissées sur le paysage religieux mondial, et comment cela façonne-t-il les tendances spirituelles de demain ?

Découvrons cela en détail ci-dessous.

L’Odyssée Numérique de la Foi : Quand le Virtuel Devient Sanctuaire

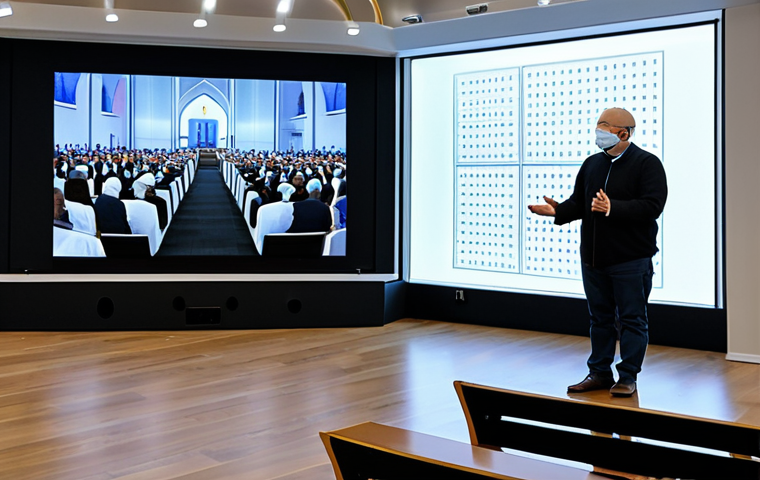

La pandémie nous a tous forcés à une adaptation rapide, et pour les communautés religieuses, cela a signifié un bond spectaculaire et souvent improvisé dans le monde numérique. J’ai personnellement vu, de mes propres yeux, comment des lieux de culte traditionnellement ancrés dans le tangible, les bancs de bois, les tapis moelleux, l’encens ou la lumière filtrée des vitraux, se sont transformés en de modestes studios de fortune, parfois avec un simple smartphone posé sur un autel. C’était à la fois bouleversant et inspirant de constater cette capacité à innover, à trouver des solutions là où, quelques mois auparavant, l’idée même de célébrer un office via une connexion internet aurait semblé farfelue, voire sacrilège pour certains. L’urgence de maintenir le lien, de ne pas laisser les fidèles à la dérive spirituelle, a primé sur toute autre considération. Ce basculement a révélé une vulnérabilité, mais aussi une formidable résilience, montrant que l’essence de la foi pouvait transcender les murs physiques et s’épanouir sur des plateformes insoupçonnées. Ce fut une période de tâtonnements, de réussites inattendues et de quelques échecs, mais la volonté de ne pas abandonner le troupeau spirituel était palpable, dictant chaque décision.

1. L’essor inattendu des célébrations en ligne : j’ai vu comment l’écran est devenu notre autel

Avant mars 2020, pour la plupart d’entre nous, assister à une messe, une prière du vendredi ou un shabbat via YouTube ou Zoom était une hérésie, une solution de dernier recours pour les malades ou les très éloignés. Puis, en un clin d’œil, c’est devenu la norme universelle. Je me souviens d’avoir été ému aux larmes en assistant à Pâques, assis dans mon salon, devant mon ordinateur, à la célébration d’une église que je n’avais jamais visitée physiquement. Le prêtre, derrière un écran, parvenait à transmettre une ferveur incroyable. C’était étrange, certes, mais puissant. Cette transition a ouvert les portes à une participation potentiellement mondiale, permettant à des personnes isolées, âgées ou vivant dans des zones où il n’y a pas de lieu de culte de se connecter. J’ai entendu des témoignages de personnes qui, pour la première fois de leur vie, se sentaient réellement incluses, leur foi ravivée par cette accessibilité inattendue. Ce n’était plus une question de déplacement, de tenue vestimentaire ou de contraintes horaires, mais juste un clic. Et ce clic a changé la donne pour des millions de croyants, révélant une soif de connexion spirituelle que même les barrières physiques ne pouvaient éteindre. Le silence des lieux de culte désertés a été remplacé par le bourdonnement des connexions internet, un nouveau chœur s’élevant des foyers du monde entier.

2. Les défis techniques et humains du culte à distance : ce que personne n’avait anticipé

Malgré l’enthousiasme, cette révolution numérique n’a pas été sans ses obstacles. La fracture numérique, si souvent évoquée, est devenue une réalité douloureuse pour de nombreuses congrégations. Combien de nos aînés, peu familiers avec les nouvelles technologies, se sont retrouvés isolés, incapables de suivre les offices en ligne ? J’ai personnellement aidé ma grand-mère à configurer sa tablette pour qu’elle puisse suivre la messe dominicale, et j’ai réalisé l’ampleur du défi pour ceux qui n’ont pas cette aide. Les problèmes de connexion internet instable, la qualité sonore médiocre des premières tentatives, les micros oubliés allumés pendant les moments de recueillement, tout cela a créé un mélange d’amusement et de frustration. Et puis, il y avait l’aspect humain : comment recréer le sentiment de communauté, la chaleur des interactions physiques, le réconfort d’un contact visuel direct, à travers un écran ? Les leaders religieux ont dû réapprendre à prêcher, à interagir, à soutenir leurs fidèles sans le langage corporel habituel, sans la résonance des voix unies dans un même lieu. Ce fut une courbe d’apprentissage abrupte pour tous, exigeant une adaptabilité et une patience exceptionnelles, et soulignant que même avec la meilleure technologie, le cœur de l’expérience religieuse réside dans le partage humain. Néanmoins, l’ingéniosité des communautés a souvent dépassé les attentes, trouvant des moyens créatifs de surmonter ces lacunes.

| Aspect | Avant la Pandémie (Modèle Traditionnel) | Pendant et Après la Pandémie (Modèle Hybride) |

|---|---|---|

| Lieu de Culte Principal | Bâtiments physiques dédiés (églises, mosquées, synagogues, temples) | Écrans (ordinateurs, smartphones, tablettes) et lieux physiques réaménagés |

| Interactions Sociales | Rencontres directes, poignées de main, accolades, repas partagés, discussions en groupe | Messages virtuels, appels vidéo, distance physique maintenue, gestes limités |

| Participation aux Rituels | Présence physique indispensable, contact avec les objets sacrés, chants collectifs | Participation à distance via streaming, rituels simplifiés, prières individuelles à domicile |

| Engagement Communautaire | Visites à domicile, aide aux voisins en personne, événements caritatifs de proximité | Réseaux de soutien virtuels, aide à distance, livraisons sans contact, campagnes en ligne |

| Sermons et Enseignements | Oralité directe, en personne, résonance acoustique du lieu, échanges directs | Vidéo en direct, podcasts, retransmissions, diffusion numérique et interaction via chat |

La Communauté à l’Épreuve du Distanciel : Réinventer le Lien Humain et Spirituel

Si la dimension numérique a offert une bouée de sauvetage, elle n’a pu entièrement remplacer la richesse et la profondeur du lien communautaire physique, ce qui constitue le cœur battant de nombreuses traditions religieuses. Le défi majeur pour les fidèles et leurs leaders fut de maintenir une cohésion, un sentiment d’appartenance, lorsque les rassemblements étaient interdits et que le contact humain était perçu comme un risque. J’ai ressenti personnellement cette absence, ce vide laissé par l’impossibilité de partager un repas après l’office, d’échanger des paroles réconfortantes avec un ami, ou simplement de sentir la présence silencieuse des autres autour de soi. Le silence assourdissant des lieux de culte vides, que j’ai pu observer lors de mes rares sorties autorisées, était à lui seul un cri. C’était une épreuve pour l’âme collective, forçant chacun à se demander ce que signifiait vraiment être “communauté” sans la présence physique. Comment continuer à porter la joie et le fardeau des uns et des autres quand la distance est devenue la norme ? La créativité et la détermination ont alors pris le relais, montrant que l’esprit humain, et particulièrement l’esprit de foi, peut trouver des chemins inattendus pour nourrir le lien, même dans l’adversité la plus profonde. Le lien était là, il fallait simplement trouver d’autres moyens de le tisser, avec souvent plus de conscience et d’intention.

1. L’isolement, un fardeau spirituel : quand la solitude frappe au cœur de la foi

L’un des aspects les plus poignants de cette période fut l’impact de l’isolement sur le bien-être spirituel des individus. La foi est souvent nourrie par le partage, par l’appartenance à un groupe qui partage les mêmes valeurs, les mêmes rituels. Sans la possibilité de se réunir, beaucoup se sont sentis coupés, déconnectés non seulement de leurs coreligionnaires, mais parfois aussi de leur propre source de réconfort. J’ai eu des discussions bouleversantes avec des amis qui m’ont confié leurs doutes, leur sentiment d’abandon, leur difficulté à maintenir leur pratique spirituelle en l’absence de l’impulsion collective. Le fardeau de la solitude, déjà présent chez beaucoup, s’est alourdi, et pour certains, cela a même mis à l’épreuve les fondations de leur foi. La pandémie a brutalement révélé à quel point nos pratiques religieuses sont intrinsèquement liées à nos interactions sociales et à notre besoin profond de connexion. Il ne s’agissait pas seulement de manquer un sermon, mais de manquer l’énergie collective, le sentiment d’être soutenu et de soutenir les autres dans la prière et la méditation. Le corps et l’esprit avaient soif de cette proximité, et son absence a laissé une marque indélébile sur la psyché de nombreux croyants.

2. Initiatives de solidarité et d’entraide : la foi comme moteur d’action

Face à cet isolement, l’ingéniosité et la compassion des communautés religieuses ont brillé d’un éclat particulier. J’ai été témoin d’une vague incroyable de solidarité, où la foi est devenue un moteur d’action concrète. Des bénévoles organisaient des appels téléphoniques réguliers aux membres âgés ou isolés pour s’assurer qu’ils allaient bien et qu’ils ne manquaient de rien. Des distributions alimentaires ont été mises en place, souvent avec une logistique complexe pour respecter les mesures sanitaires. J’ai vu des jeunes de ma propre communauté se porter volontaires pour faire les courses de leurs voisins âgés ou malades, simplement par sens du devoir et par amour du prochain. Ce sont des gestes qui, pour moi, incarnent la véritable essence de la foi : une foi qui se traduit en actes d’amour et de service. Cette période a rappelé que la religion n’est pas seulement une affaire de rituels et de croyances personnelles, mais aussi un puissant réseau de soutien mutuel et d’entraide, capable de se mobiliser en temps de crise, même lorsque les rassemblements physiques sont impossibles. C’était une démonstration émouvante de l’esprit humain à son meilleur, transcendant les barrières pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin.

Foi, Science et Autorité : Le Grand Débat au Cœur de la Crise Sanitaire

La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement bousculé nos habitudes ; elle a également mis en lumière et souvent exacerbé les tensions préexistantes entre les sphères de la foi, de la science et de l’autorité publique. Pour moi, observateur attentif des dynamiques sociales et religieuses, cette période a été fascinante et parfois déroutante. Nous avons été confrontés à une réalité où les conseils scientifiques sur la santé publique entraient parfois en conflit avec des interprétations rigides de textes sacrés ou des traditions séculaires. Le port du masque, la distanciation sociale, la vaccination : autant de sujets qui, loin d’être purement scientifiques, sont devenus des terrains d’affrontement idéologiques et spirituels. Comment concilier la foi en une protection divine avec la nécessité de mesures préventives rigoureuses ? Où se situait la ligne entre la confiance en Dieu et la responsabilité humaine de protéger la vie ? Ces questions, autrefois abstraites, sont devenues des dilemmes quotidiens pour des millions de croyants et leurs leaders. J’ai vu des communautés se déchirer sur ces points, des débats passionnés éclater, révélant la complexité de l’interface entre le spirituel et le temporel dans une société moderne confrontée à une menace existentielle sans précédent. C’était un véritable test de discernement pour tous.

1. La tension entre les préceptes religieux et les impératifs sanitaires : un dilemme sans précédent

La question du confinement et des restrictions de rassemblement a frappé de plein fouet les pratiques religieuses. Pour de nombreux fidèles, se rassembler est un commandement essentiel, une expression fondamentale de leur foi. Ne pas pouvoir célébrer les fêtes importantes, ne pas pouvoir se rendre dans les lieux saints, a été vécu comme une véritable privation, voire une persécution. J’ai observé des réactions très diverses : d’un côté, des leaders religieux appelant à la stricte obéissance aux directives gouvernementales, insistant sur le devoir de charité et de protection de la vie. De l’autre, des figures, parfois marginales, qui prônaient la désobéissance au nom d’une foi inébranlable, affirmant que Dieu protégerait les siens, ou que la pandémie était une épreuve divine à affronter sans compromis. Cette dichotomie a créé un malaise profond au sein des communautés. Le paradoxe était frappant : des mesures conçues pour protéger la vie entraient en collision avec des pratiques censées nourrir l’âme. Ce fut un test de la capacité des institutions religieuses à s’adapter, à interpréter leurs textes dans un contexte de crise mondiale, et à guider leurs fidèles avec sagesse et responsabilité, sans tomber dans l’extrémisme ou l’irresponsabilité. La foi a dû faire face à la réalité d’un virus invisible et implacable, forçant à une réflexion sur la nature même de la protection divine et de la responsabilité humaine.

2. Le rôle ambigu des leaders religieux face à la pandémie : entre guidage et controverse

Les leaders religieux ont été propulsés au premier plan de cette crise, investis d’une responsabilité immense : celle de guider leurs ouailles non seulement spirituellement, mais aussi moralement et éthiquement face à la pandémie. J’ai été profondément impressionné par la résilience et la créativité de beaucoup d’entre eux, qui ont su innover pour maintenir le lien, offrir du réconfort et promouvoir des comportements responsables. Leurs sermons en ligne, leurs messages de soutien, leur présence virtuelle ont été des phares pour de nombreuses personnes dans la tourmente. Cependant, il faut être honnête, certains ont également semé le doute, voire la désinformation, souvent par ignorance, parfois par idéologie. J’ai été choqué de voir certains leaders minimiser la gravité du virus, s’opposer aux vaccins ou promouvoir des “remèdes” non scientifiques, mettant ainsi en péril la santé de leurs fidèles. Cette ambivalence a souligné l’importance cruciale de la formation éthique et scientifique de ceux qui sont en position d’autorité spirituelle. La confiance, si difficile à construire, peut être si rapidement ébranlée. Il est devenu évident que l’autorité religieuse, pour être crédible, doit aussi s’appuyer sur la rationalité, la compassion, et une compréhension aiguisée des enjeux du monde. Cette période a été un véritable examen de conscience pour de nombreuses institutions religieuses.

Une Introspection Spirituelle Profonde : Le Retour à l’Essentiel et les Nouvelles Quêtes de Sens

Au-delà des bouleversements organisationnels et des débats publics, la pandémie a surtout provoqué une vague d’introspection personnelle et collective sans précédent. L’incertitude omniprésente, la peur de la maladie, la confrontation avec la mortalité, et le ralentissement forcé de nos vies trépidantes ont agi comme un puissant catalyseur. J’ai ressenti, et observé chez mes proches et dans les témoignages que j’ai pu lire, une profonde remise en question des priorités. Ce n’était plus le moment de courir après les possessions matérielles ou les succès éphémères ; la vraie question devenait : qu’est-ce qui compte vraiment quand la vie est si fragile ? Pour beaucoup, cela a mené à un retour, conscient ou inconscient, à des questions existentielles fondamentales sur le sens de la vie, la souffrance, et la mort. La spiritualité, qu’elle soit ancrée dans une tradition religieuse ou explorée de manière plus individuelle, est redevenue un refuge, un ancrage vital dans un monde qui vacillait. Ce fut une période de grande anxiété, certes, mais aussi de potentielle transformation spirituelle, où la quête de sens est redevenue une priorité absolue pour un grand nombre d’individus à travers le monde. Nous avons été forcés de nous regarder en face, et souvent, ce que nous avons vu a remis en question nos certitudes les plus profondes.

1. La quête de sens face à l’incertitude et la mortalité : le réveil des consciences

L’arrivée du virus, invisible et menaçant, a rappelé à chacun sa propre vulnérabilité et la fragilité de l’existence humaine. Ce sentiment d’incertitude, face à un avenir imprévisible et à une menace omniprésente, a poussé de nombreuses personnes à se tourner vers des questions existentielles qu’elles avaient peut-être mises de côté. Pourquoi sommes-nous ici ? Quelle est la signification de la vie face à la mort ? Comment trouver du réconfort et de l’espoir quand le monde semble sombrer dans le chaos ? J’ai personnellement traversé des moments de profonde introspection, me posant des questions que je n’avais pas abordées depuis des années. Pour certains, cette quête de sens s’est traduite par un approfondissement de leur foi existante, une redécouverte de la puissance des prières et des rituels ancestraux. Pour d’autres, elle a ouvert la porte à de nouvelles explorations spirituelles, à la méditation, à la pleine conscience, ou à des philosophies de vie alternatives. C’était comme si l’humanité, dans son ensemble, avait été mise en pause pour contempler l’essentiel, forçant chacun à confronter ses peurs et à chercher des réponses au-delà du matériel. Le silence du confinement a permis à ces voix intérieures de s’exprimer avec plus de clarté, révélant une soif profonde de transcendance.

2. L’émergence de nouvelles formes de spiritualité individuelle : un chemin personnel

En l’absence des structures religieuses traditionnelles et des rituels collectifs, beaucoup ont été contraints de trouver des chemins spirituels plus personnels et plus intimes. J’ai vu des amis, qui auparavant fréquentaient assidûment leur lieu de culte, explorer la prière solitaire dans la nature, la méditation quotidienne à domicile, ou la lecture de textes sacrés en famille. La pandémie a donné naissance à une spiritualité plus décentralisée, moins dépendante des institutions et des intermédiaires, et plus centrée sur l’expérience individuelle et la connexion directe avec le divin ou avec son propre moi intérieur. Cette période a validé l’idée que la foi n’a pas nécessairement besoin de quatre murs et d’un grand public pour s’épanouir. Elle peut s’épanouir dans le silence d’une pièce, au contact de la nature, ou à travers des conversations profondes avec des êtres chers. Il y a eu une certaine libération dans cette exploration, une reconnaissance que le chemin spirituel est profondément personnel, et qu’il n’y a pas une seule façon de le parcourir. Cela pourrait bien marquer le début d’une ère où la spiritualité individuelle, autonome et hybride, coexistera de plus en plus avec les pratiques religieuses plus traditionnelles, offrant une richesse et une diversité nouvelles au paysage spirituel mondial.

Les Séquelles Durables et le Futur des Pratiques Religieuses : Vers une Foi Résiliente

Maintenant que le plus fort de la pandémie semble derrière nous, la question qui me taraude est celle des traces indélébiles qu’elle a laissées sur le paysage religieux mondial. Quelles sont les conséquences à long terme de cette période de bouleversements pour les communautés de foi ? J’observe avec intérêt et une pointe de curiosité comment les institutions religieuses tentent de retrouver un équilibre, de faire revenir les fidèles dans leurs murs tout en intégrant les leçons du monde virtuel. Le retour aux anciennes habitudes est lent et parfois incertain, et il est clair que rien ne sera exactement comme avant. La pandémie a agi comme un accélérateur de tendances préexistantes, mais elle a aussi créé de nouvelles dynamiques. Je suis convaincu que nous nous dirigeons vers une ère d’hybridation des pratiques, où le physique et le numérique ne s’opposeront plus, mais se compléteront pour offrir une expérience de foi plus riche et plus accessible. La résilience des communautés, leur capacité à s’adapter et à innover face à l’adversité, est un témoignage puissant de la force de la foi. C’est une période de redéfinition, où la spiritualité est appelée à se montrer plus flexible, plus inclusive et plus ancrée dans les réalités du monde contemporain. L’avenir de la foi sera, je le crois, celui de l’adaptation continue et d’une connexion renouvelée, capable de résister aux tempêtes à venir.

1. L’héritage de la pandémie sur la fréquentation et l’engagement : une nouvelle normalité

L’un des impacts les plus visibles et les plus discutés est la fréquentation des lieux de culte post-pandémie. Beaucoup de communautés peinent à retrouver leurs niveaux d’avant-crise. Certains fidèles ont pris goût à la commodité des célébrations en ligne, tandis que d’autres, marqués par la peur ou le relâchement des habitudes, ne sont pas encore revenus. J’ai discuté avec des responsables religieux qui m’ont exprimé leur inquiétude face à cette “nouvelle normalité” : comment ramener les gens à la table, au cœur de la communauté physique ? Mais au-delà des chiffres, c’est aussi l’engagement qui a évolué. Pour certains, la pandémie a renforcé leur foi et leur désir de s’impliquer davantage. Pour d’autres, le lien s’est distendu. Cet héritage nous force à repenser ce que signifie l’engagement religieux à l’ère post-pandémie : est-ce toujours la présence physique assidue, ou est-ce aussi la participation active en ligne, l’engagement dans des œuvres de charité virtuelles, ou une pratique spirituelle plus solitaire mais profonde ? La pandémie a en quelque sorte “désinstitutionnalisé” la foi pour beaucoup, déplaçant le centre de gravité de la communauté vers l’individu et vers des formes d’appartenance plus fluides. Le défi est maintenant de reconstruire ces liens d’une manière qui respecte ces nouvelles préférences tout en ravivant la flamme du rassemblement.

2. Vers une hybridation des pratiques et une foi plus résiliente : l’avenir est déjà là

Face à ces défis, il est clair que l’avenir des pratiques religieuses sera hybride. Les leaders les plus avisés que j’ai observés ont compris que le numérique n’est pas une menace mais un complément. Les célébrations en ligne ne disparaîtront pas ; elles continueront d’offrir une accessibilité précieuse, notamment pour les personnes âgées, les malades, ou celles qui vivent loin d’un lieu de culte. Les paroisses qui réussiront seront celles qui sauront intégrer harmonieusement le présentiel et le virtuel, offrant des options flexibles et inclusives. J’imagine déjà des communautés où l’on participe physiquement à la messe dominicale, mais où l’on se connecte en semaine à un groupe de prière en ligne, ou à une étude biblique via visioconférence. Cette hybridation, à mon sens, rendra la foi plus résiliente, moins vulnérable aux chocs futurs, qu’ils soient sanitaires, sociaux ou naturels. Elle favorisera une foi plus adaptable, capable de se déployer sous différentes formes tout en conservant son essence. La pandémie a été une leçon brutale mais nécessaire : elle nous a montré que la foi ne se limite pas à des murs, mais qu’elle réside dans le cœur des croyants et dans leur capacité à se connecter les uns aux autres, quel que soit le moyen. C’est une foi qui a prouvé sa capacité à innover et à durer.

Mon Expérience Personnelle : Au Cœur de la Tourmente Spirituelle de la Pandémie

Permettez-moi de clore ce vaste panorama par un retour sur mon propre vécu, car, comme tout un chacun, j’ai été profondément marqué par cette période singulière. En tant qu’individu ancré dans une démarche spirituelle, j’ai traversé, comme tant d’autres, une myriade d’émotions : l’incrédulité initiale face à l’ampleur de la menace, la peur pour mes proches, le sentiment d’impuissance face à un ennemi invisible, mais aussi des éclairs de gratitude pour la résilience humaine et des moments de foi inattendue. La pandémie n’a pas épargné ma propre quête de sens ; au contraire, elle l’a intensifiée, la rendant parfois douloureuse mais toujours profondément révélatrice. Il y a eu des jours où la prière me semblait vaine, des moments où le doute s’immisçait, questionnant la présence divine face à une telle souffrance mondiale. Mais paradoxalement, c’est aussi durant ces instants de vulnérabilité que ma foi a trouvé de nouvelles profondeurs, de nouvelles ancres. C’était un yo-yo émotionnel et spirituel, une véritable épreuve de ma capacité à persévérer, à trouver la lumière même dans l’obscurité la plus dense. Cette crise a été, pour moi, une démonstration éclatante que la foi n’est pas une échappatoire à la réalité, mais plutôt une force qui nous permet d’y faire face, avec courage et espérance, même quand tout semble s’effondrer autour de nous.

1. Comment j’ai personnellement navigué les incertitudes : entre doute et foi renouvelée

Au début du confinement, je me souviens d’avoir ressenti un mélange étrange de choc et de soulagement. Le choc de voir le monde s’arrêter, le soulagement d’être forcé à ralentir, à me poser. Mais très vite, l’incertitude a pris le dessus. Comment concilier ma foi en un Dieu bienveillant avec la souffrance visible et le chaos ambiant ? J’ai lutté avec des questions théologiques complexes, me demandant pourquoi un tel fléau frappait l’humanité. Mes prières étaient parfois hésitantes, mes méditations troublées. J’ai trouvé du réconfort dans les textes sacrés, mais aussi dans des sources inattendues : la beauté simple de la nature autour de moi, les conversations téléphoniques avec mes amis, la musique, et même la lecture d’ouvrages philosophiques. Ma foi n’a pas été une ligne droite ; elle a zigzagé, s’est heurtée à des murs, mais a toujours trouvé un chemin. Cette période m’a appris que la foi la plus authentique n’est pas l’absence de doute, mais la capacité à continuer à chercher, à espérer, même au milieu de l’incertitude la plus profonde. C’était une leçon d’humilité, me rappelant que ma compréhension du divin était limitée, mais que l’amour et la compassion devaient toujours être mes guides, quel que soit le chemin. Cela a solidifié ma conviction que la foi est un voyage continu, jamais une destination fixe, surtout en des temps pareils.

2. Les leçons inestimables tirées de cette période unique : une foi plus ancrée et humaine

Si la pandémie a été une épreuve, elle a aussi été une source de leçons inestimables qui ont profondément façonné ma vision de la foi et de la vie. La première est l’importance vitale du lien humain, même à distance. J’ai compris que la communauté, même virtuelle, est un pilier essentiel de notre bien-être spirituel. La deuxième est la nécessité de la gratitude pour les petites choses : un rayon de soleil, un appel d’un ami, un repas partagé en famille. Ce sont ces instants simples qui nourrissent l’âme quand le monde extérieur est chaotique. La troisième leçon, et la plus fondamentale, est que la foi n’est pas une bulle protectrice qui nous isole de la réalité, mais une force qui nous ancre dans celle-ci. Elle ne supprime pas la souffrance, mais nous donne les outils pour la traverser avec dignité et espoir. J’ai appris que ma foi est plus résiliente que je ne le pensais, capable de s’adapter et de grandir même dans l’adversité. Cette expérience a renforcé ma conviction que la spiritualité authentique n’est pas affaire de dogmes rigides, mais de compassion, d’adaptabilité et d’un engagement profond envers soi-même et envers le monde. J’en suis sorti non pas indemne, mais transformé, avec une foi plus humaine, plus ancrée, et plus prête à affronter les défis futurs avec sérénité et détermination. C’était, en somme, une retraite spirituelle forcée qui a révélé des vérités profondes sur moi-même et sur la nature de l’existence.

Pour conclure

Cette odyssée spirituelle à travers la pandémie nous a, je pense, tous transformés. Loin d’être une simple parenthèse, elle a agi comme un puissant révélateur de la résilience humaine et de la force intrinsèque de la foi, quelle que soit sa forme.

Elle nous a montré que la spiritualité peut transcender les murs et les distances, et qu’elle trouve son essence non pas dans les structures, mais dans le cœur de chaque individu et dans le lien indéfectible qui unit les communautés.

En embrassant l’innovation tout en restant fidèles à nos racines, nous construisons un avenir où la foi sera plus adaptable, plus inclusive et, en fin de compte, plus profondément humaine.

Une leçon inestimable pour les temps à venir.

Informations utiles à connaître

1. Explorez les plateformes numériques de votre communauté religieuse : La plupart des lieux de culte proposent désormais des célébrations, des études ou des groupes de prière en ligne. N’hésitez pas à vous connecter pour maintenir le lien et enrichir votre pratique spirituelle depuis chez vous.

2. Intégrez des pratiques spirituelles individuelles à votre quotidien : Que ce soit la méditation, la prière solitaire, la lecture de textes inspirants, ou une simple promenade en pleine conscience, ces moments peuvent devenir des piliers de votre bien-être spirituel, indépendamment des rassemblements physiques.

3. Recherchez des ressources fiables et équilibrées : Face à l’infobésité, il est crucial de privilégier des sources de contenu religieux ou spirituel qui allient sagesse traditionnelle, perspectives modernes et respect des principes scientifiques établis, surtout en matière de santé.

4. Engagez-vous dans des actions de solidarité, même à distance : La foi est aussi une affaire d’action. Découvrez comment votre communauté propose de l’aide à distance (appels téléphoniques aux isolés, dons en ligne, soutien moral via des groupes de discussion) pour continuer à faire rayonner la compassion.

5. Discutez ouvertement de vos doutes et de vos quêtes : La période pandémique a soulevé de nombreuses questions existentielles. N’hésitez pas à en parler avec des leaders religieux de confiance, des amis, ou au sein de groupes de discussion dédiés, car le partage est une force.

Points clés à retenir

La pandémie a agi comme un puissant catalyseur, forçant les communautés religieuses à une adaptation numérique rapide et sans précédent, révélant à la fois des vulnérabilités et une formidable résilience. Les pratiques hybrides, mêlant le présentiel et le virtuel, s’imposent comme la nouvelle norme, rendant la foi plus accessible et adaptable. Cette crise a aussi souligné l’importance cruciale du lien communautaire, poussant à réinventer la solidarité, tout en rappelant la nécessité de concilier la foi avec la science et la rationalité. Enfin, elle a provoqué une introspection spirituelle profonde, menant à une quête de sens renouvelée et à l’émergence de spiritualités plus individuelles et résilientes.

Questions Fréquemment Posées (FAQ) 📖

Q: 1: Face à l’impossibilité de se rassembler physiquement, comment les communautés religieuses ont-elles concrètement réagi et innové durant la pandémie ?

A1: Oh là là, quelle période ! Je me souviens encore de ce sentiment étrange, presque irréel, la première fois où j’ai assisté à un office sur Zoom. C’était un choc pour tout le monde, on ne se le cachera pas. Mais ce qui m’a vraiment marqué, c’est la rapidité avec laquelle beaucoup, pas tous malheureusement, ont su pivoter. Du jour au lendemain, les églises, les mosquées, les synagogues se sont transformées en studios de fortune. On a vu des prêtres, des imams, des rabbins, souvent des personnes qui n’avaient jamais touché une caméra de leur vie, se débrouiller avec des smartphones et des connexions internet pas toujours fiables pour maintenir le lien. C’était parfois un peu brouillon, l’image pixelisée, le son qui coupait, mais il y avait une telle volonté de ne pas laisser tomber les fidèles ! Pour certains, cela a même ouvert des portes, touchant des gens isolés ou éloignés géographiquement qui n’auraient jamais mis les pieds dans un lieu de culte auparavant. J’ai vu des témoignages émouvants de personnes âgées qui se sentaient moins seules grâce à ces retransmissions. C’était une adaptation forcée, certes, mais qui a révélé une formidable capacité d’innovation et une détermination à rester présents, coûte que coûte.Q2: L’introduction mentionne une tension entre science et spiritualité. Comment cette “zone grise” s’est-elle manifestée concrètement au sein des communautés religieuses et comment a-t-elle été gérée ?

A2: Ah, ça, c’est une question épineuse, et je l’ai vécue de près. Pour moi, la pandémie a vraiment mis en lumière ces fissures, ces débats qu’on balayait souvent sous le tapis. D’un côté, il y avait cette injonction scientifique claire : “portez le masque, gardez vos distances, vaccinez-vous”. Et de l’autre, des traditions, une foi profonde parfois interprétée comme une protection divine, une réticence à “se soumettre” à des règles perçues comme extérieures à la spiritualité. J’ai été témoin de discussions passionnées, parfois douloureuses, au sein même de ma propre paroisse. Fallait-il continuer les quêtes en main propre ? Les chorales ?

R: ecevoir la communion d’une certaine manière ? Des leaders religieux ont dû marcher sur des œufs, tentant de concilier les directives sanitaires avec la légitimité des pratiques, certains allant jusqu’à prêcher la prudence et la responsabilité citoyenne, d’autres se montrant plus ambivalents.

C’était un vrai défi de trouver l’équilibre entre la confiance en la science pour la protection du corps, et la foi pour l’apaisement de l’âme. La ligne de démarcation entre “croire” et “prendre des risques inutiles” est devenue très floue pour beaucoup, et cela a créé des divisions, voire des ruptures, au sein de certaines congrégations.

Q3: Quelles traces indélébiles cette période a-t-elle laissées sur le paysage religieux mondial, et comment cela façonne-t-il les tendances spirituelles de demain ?

A3: C’est une question qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Ce que j’ai ressenti, c’est que la pandémie a agi comme un accélérateur, pas forcément un créateur, de certaines tendances.

La première, c’est l’ancrage définitif du “mode hybride”. Les diffusions en ligne ne sont plus une curiosité, mais une attente, un service que beaucoup de lieux de culte continuent d’offrir, parfois avec un professionnalisme étonnant.

On assiste à une sorte de “dématérialisation” partielle de la pratique religieuse, où le lieu physique n’est plus l’unique point d’ancrage. Ensuite, il y a eu une revalorisation de la spiritualité personnelle, intime.

Avec les lieux de culte fermés, beaucoup ont dû se recentrer, trouver leurs propres rituels, leur propre chemin. Cela a pu renforcer la foi pour certains, ou au contraire, les éloigner des institutions.

Je pense que cela va continuer à façonner des spiritualités plus “à la carte”, plus flexibles, moins dogmatiques pour une partie de la population, surtout les jeunes.

Et enfin, et c’est peut-être le plus profond, la pandémie a forcé une introspection collective sur le sens de la vie, la mort, la vulnérabilité. Ça a rouvert des questions existentielles que notre société moderne avait peut-être un peu oubliées.

Le paysage de demain sera, à mon avis, plus fragmenté, plus diversifié, avec une coexistence de pratiques très traditionnelles et d’approches très individualisées de la spiritualité.

Il y a un mélange de prudence et d’innovation qui, je crois, va perdurer.

📚 Références

Wikipédia Encyclopédie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과